私の社会保険労務士試験体験談

私が社会保険労務士試験の受験生だったときの勉強方法について、紹介します。

早朝と昼休みとスキマ時間で勉強

子育て中でしたので、まとめて勉強する時間はとれず、早朝とにかく子どもより早く起きて30分でも40分でもなんとか勉強していました。

だいたい朝3時ごろには起きていました。

その習慣は今も続いていて、早朝のアルバイトに役に立っています^^

当時、ソフトウェア会社でパートの仕事をしていました。スキマ時間を利用して、ちょこまか勉強していました。昼休みは貴重な勉強時間でした。食事は5分くらいでささっと済ませ、歯磨きしたら残りの時間は全部社労士過去問ランドの一問一答に費やしていました。

夜子どもたちが寝てから勉強するのは難しかったです。子どもは私が絵本を読み聞かせてから寝るのですが、その頃には私も精も根も尽き果てていました。子どもと一緒に就寝し、その代わり朝早く起きて勉強時間を捻出していました。

社労士過去問ランド

私は、公務員だったときに国民年金の窓口係だったことから、年金制度についてはある程度の知識がありました。そこで、改めてテキストを購入することはなく、ひたすら社労士過去問ランドで過去問を解いていました。

社労士試験の7割は過去問がでます。また、社労士試験は約6割正解すれば合格すると言われていました。ということは、新しいことは一つも覚えなくても、過去問さえ全て完璧に答えられるようにしておけば、合格するということです(実際に一般常識問題がありますので、過去問だけではどうにもこうにもならない面がありますが)。

そこで、ひたすら社労士過去問ランドをやっていました。毎日100問答えるのを目標にしていました。

社労士過去問ランドをどのように使っていたかというと、

- ①前日間違えた分を最初に解く(復習がてら)。

- ②次に、全ての分野を5問ずつ解く(できれば、10問)。

- ③間違えたら、なぜ間違えたか、解説と条文を読みながら理解する(努力をする)

これの繰り返しでした。

社労士過去問ランドは①ができるのがとてもよかったです。前日間違えた問題がすぐに抽出できるようになっているので、毎朝前日の自分のバカさ加減に自己嫌悪しながら解いていました。

また、よく間違える問題を簡単に抽出できるように工夫されていて、とても助かりました。問題には簡単に解けるもの(A)から、とても難しいもの(E)まで、ランク付けされており、私の場合はDとEクラスは解けなくても気にしない、なぜならみんなが解けないなら私はもっと解けないから、でもAクラスやBクラスなど、みんなが正答している問題は私も確実に解けるようにしようと努力しました。

一般常識問題対策

一般常識だけは、お金をかけました。一人で効率よく情報を収集し、学習する時間はどうしても捻出できませんでしたので。

具体的には、TACさんが出している一般常識講座のようなものを購入しました。確かビデオが送られてきて、テキストを見ながら学習しました。効率よくポイントを教えてくれるので、とても助かりました。

動画で女性の社労士さんが確か白書の解説だったかで、「労働生産性・・・またか!って思いますよね。もう何十年言っているんだ!?労働生産性」とおっしゃっていたのが印象に残っています。講師の先生にはまたかと思うことでも、私にとっては新鮮でした。労働生産性という言葉がキーワードなのは、その時のビデオで知りました。

ビデオは、これも子どもたちが寝ている早朝に見ました。小さな音にして、なるべく静かに見ました。でもそのうち子どもたちが起きてくるので、結局全部を最後まで見るのに、1ヶ月くらいかかりました。

それでも自分で白書を買ったり、統計情報を集めるよりはよほど効率が良かったと思います。何もかもお金をかけずにと思わず、どうしても必要なところにはお金をかけてもよいのではないかと考えています。少なくとも私が買ったTACさんの一般常識の対策講座は、費用対効果がとても良かったと思います。

模擬試験

模試は2回受けました。よく調べず、TACさんの模試を受けたのですが、どちらもD判定だったと記憶しています。後で知りましたが、TACさんの模試は難しいと評判のようですね。私には相当難しかったです。

でも、模試の成績はあまり気にしていませんでした。私は試験の日の朝にようやく合格できる実力がつくと思っていました。だから、それまでは辛抱して問題を解き続けるしかないと思っていました。

この”試験の日の朝に合格する実力が身につく“というのは、Twitterで見かけた社労士さんの言葉です。確か大河内先生だったと思います。とても力づけられました。

模試は、間違えたところを間違えなくなるまで繰り返し解きました。不思議なことに、1回解けば正解するものでもないのですよね、私の脳みそは。何回も間違えます。だから、何回もやり直しました。

スキマ時間

どれくらいスキマ時間を使っていたかというと

・信号待ちの車中

信号が赤になったら「ラッキー!」と思っていました。これで問題を一つ読むことができるからです。今でも車を運転しているときは、赤信号が好きです^^

・トイレ

自宅のトイレの壁の2面にびっしり法律の条文を貼り出しておき、トイレに入ると声に出して条文を読み上げていました。特に法律の第1条は覚えないといけないと聞いていたので、必死でした。

・家族旅行の最中

これは本当は後悔しているのですが、家族旅行の最中にも問題を解いていました。確か長野の忍者村に行ったときだったかな?子どもたちがアスレチックをやっている間、親はすることがなく暇なので問題を解いていました。

でも、暇じゃなかったですね。かわいい子どもたちの遊ぶ姿を見ておけばよかった。あのときは、とにかく試験に合格したくて我を忘れていました。子どもたちには申し訳ないことをしました(代わりに夫が子どもたちをサポートしてくれました。夫にはもう一生頭が上がりません)。

・家事の合間

掃除、洗濯、料理さまざまな家事の合間に、一問一答を解いていました。そうすることでしか、私には時間が捻出できなかったので。

・お風呂

お風呂に入るときにも紙の問題用紙を持っていきました。湯船につかっている数分間に1問だけでも解いていました。

・・・と、まあこんな感じでした。

他の方達が今日は8時間勉強した!とか呟いているのを見ても、気にしないようにしました。当時の私のトータルの勉強時間は、1日に1時間半か、2時間あればよい方だったと思います。パートが休みの日(土日祝日)はさらに勉強時間が減りました(夫と子どもたちが家にいるので)。平日、パートで働いている方が、自分の時間を確保できました。なんせ、昼休みがありますから!

結局、年間合計勉強時間が何時間だったのか、把握していません。ただ、社労士過去問ランドは少なくとも4回以上は全部の過去問を解きました。よく間違える問題は、それこそ20回以上は繰り返したと思います。国民年金は好きだったので、暇さえあれば自分へのご褒美としてランダム問題を解いていましたので、数も数えていません。たぶん10回以上は繰り返したと思います。その代わり、雇用保険は4回だけです。嫌いでしたから!

当時の過去問ランドには過去13年分くらいがあったのかな?それらを最低でも4回繰り返しました。

国民年金は得意だったので、100%に近い正答率でした。雇用保険は大嫌いでしたから、68%が私の最高記録です。国民年金は自分へのご褒美にとっておき、嫌な雇用保険を解いて、クサクサした気持ちになったら国民年金の問題を解く、といったことを繰り返していました。

最終的に、社労士過去問ランドでの私の正答率は平均で70%でした。本当は100%にしなくてはいけないのですが、それもあまり気にしませんでした。結局、いくらここで100%にしても、試験の本番で6割以上を取らなければ意味がないと思っていましたから。

1年目の試験と2年目の試験

1回目の試験は落ちました。これは受かる気はなかったです。雰囲気を知りたかったのと、どういう勉強方法が良いか手探りの年でした。実際解いてみて、過去問が7割というのは本当だなと思いました。そこで、2年目、とにかく過去問を完璧にしようと思いました。

2年目の試験で覚えているのは、とにかく受かりたい、受かるんだ、私は受かる!きっと、今朝私はようやく合格する実力がついたはず!!という気持ちでいたことです。最後まで諦めないという陳腐な言葉しか出てきませんが、まさにその通りです。試験が終わる瞬間まで、絶対に合格にしがみついてやると思っていました。

私の場合、ギリギリでもいい、受かればという気持ちも強かったです。これは子どもの頃からの私のモットーでして、大学受験も誰よりもいい成績をとろうなんて思っていませんでした。とにかくどこかにギリギリでもいい、ひっかかれば新潟を出ることができる、親元を離れることができる、合格者が200人なら、私は200番目でいい、でも絶対にその200人の中に入ってやると思っていました。社労士試験もそうです。自分の成績がどうだったのか覚えていませんが、たぶんギリギリだったと思います。

それでも合格すれば(そして、所定の経験年数を経れば)、社労士となれる訳ですから、全然問題ないのです。

ちなみに、名古屋市役所に就職したときもギリギリでした。確か当時40人採用された枠で、私の順位は39位でした。・・・危なかった。本当に毎回いつもギリギリです。

-

前の記事

【Excel】VBAの階層構造について- 入れ子構造になっているのをご存じですか 2022.06.20

-

次の記事

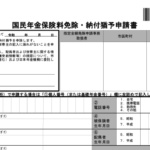

【外国人技能実習生】国民年金の免除申請について【入国後講習中】 2022.06.22