提出代行と事務代理【社会保険労務士】

開業社会保険労務士の仕事には提出代行と事務代理があります。

提出代行と事務代理の違い

違いについてはあちこちのサイトで紹介されておりますので、ここではさらっと紹介すると、

- 提出代行・・・役所に書類を提出するのを代行する。行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るのにとどまる

- 事務代理・・・社会保険労務士が本人に代わって申請等を行い、当該申請書等に係る行政機関等の質問に対する回答等を行い得るのみならず、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得る

です。イメージとしては、提出代行より事務代理の方が責任が重いです。

歴史

提出代行も事務代理も、社会保険労務士法が成立した昭和43年当時からあった訳ではありません。

提出代行ができたのは昭和53年の法改正からで、事務代理ができたのは昭和61年の法改正からです。

しかも、事務代理の全部が昭和61年改正からできた訳ではなく、今でこそ当たり前のようにやっている審査請求、異議申立て及び再審査請求は平成10年の法改正から加えられたのでした。

この辺の経緯は全国社会保険労務士連合会編「社会保険労務士法詳解」に詳しいです。

そして、おもしろいです。

事務代理の案は昭和53年の頃からあったのですが、当時の法制局から「年金等の受給など、事務代理が許されないものがある」などとダメ出しをくらって、あえなく当時の改正に盛り込まれなくなっています。

今の感覚で考えると、なんで年金の請求書の事務代理ができないと考えるのか分かりませんが、当時は社労士の仕事は事業主がかかわるものだけという考え方があったようです。

また、審査請求、異議申立て、再審査請求は、本当は昭和61年法改正の時点から盛り込みたかったのですが、弁護士法72条に忖度し、自主的に盛り込まなかったそうです(案の中に入れなかった)。ところがふたを開けてみたら、日本弁護士連合会からも法務省からもなんの異議もなかったということで、平成5年の法改正で盛り込もうとし、果たせず、平成10年になってようやく実現したという経緯だったようです。

行政書士界や税理士界からの異議や、厚生省、労働省(当時)との折衝、議員立法なので法制局にもお伺いしないといけないし、当時の立法改正にいたる苦労は大変なものだったと思います。

「社会保険労務士法詳解」は実務でも使いますが、読み物としてもとてもおもしろいです。社会保険労務士法ができるまでは「労務管理士」という民間の資格があったことも、この本を読んで初めて知りました。一度手に取ってみることをおすすめします。

メリット印の違い

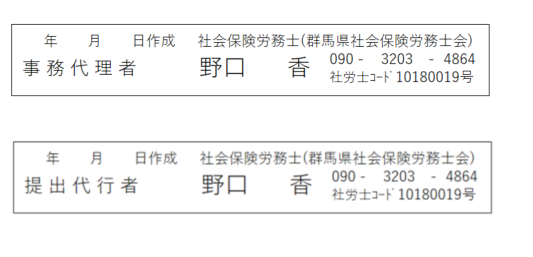

いわゆるメリット印(定型印)の違いは、提出代行者か事務代理者かの違いだけです。

私は提出代行者の印しか使ったことがないです。

前にいた事務所では事務代理のお仕事はメニューになかったのです(あえてなのか、会長が知らなかったのか、今となってはなぜ事務代理をやっていなかったのか不明)。

社会保険労務士法施行規則16条と16条の3に、書類への記名押印のルールが記載されています。

事務代理は権限の明示も

事務代理の場合は、その権限を有することを証する書面を行政機関に提出する必要があります(社労士法施行規則16条の2)。権限を有することを証する書面というのは、委任状又は契約書です。

ただし、事務代理に係る書類への記名押印等(上記、メリット印などで日付と氏名、「事務代理者」を記入)があれば、省略できることになっています。

しかし、個人的には省略しないで契約書の写しを添付した方が役所に対してけん制になるだろうなと思っています。

理由は、知名度の問題です。

事務代理となったら役所からの問い合わせは社労士にしてもらいたいところですが、これがまた大変に知名度が低く、役所からお客さん(事業主)に直接問い合わせが行ってしまうことがあります。

これでは、社労士としての面目が丸つぶれになります。

事務代理の場合、提出代行よりちょっとお高めの料金設定になると思うのですが、それにもかかわらず、役所からお客さんを煩わせる電話が行ってしまったら、「何のために高いお金を払ったのよ!?」とクレームが入り、場合によっては契約解除にもなりかねません。

という訳で、わが事務所では事務代理をする場合には、契約書の写しを添付する作戦でいます。

もっとも、社労士法施行規則16条の5で、事務代理であっても役所からお客さんに直接問い合わせることができることになっていますので、役所が社労士を飛び越えてお客さんに確認したからと言って、お役所に社労士がクレームを入れるのは筋違いだと個人的には思います(気持ちは分かりますが)。

しかしそれにしても・・・・事務代理は知名度が低いですね。提出代行は、まあまあ知名度が上がってきた気がするのですが。

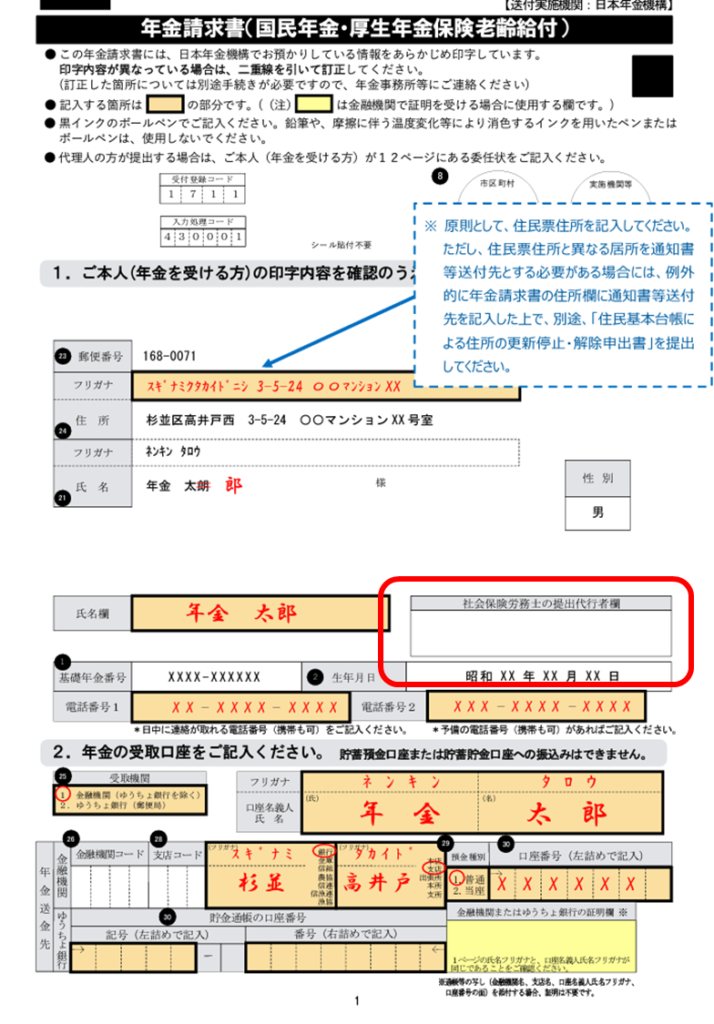

ちなみに、社会保険関係の書類のメリット印を押す枠は「社会保険労務士の提出代行者欄」という名称一択です。

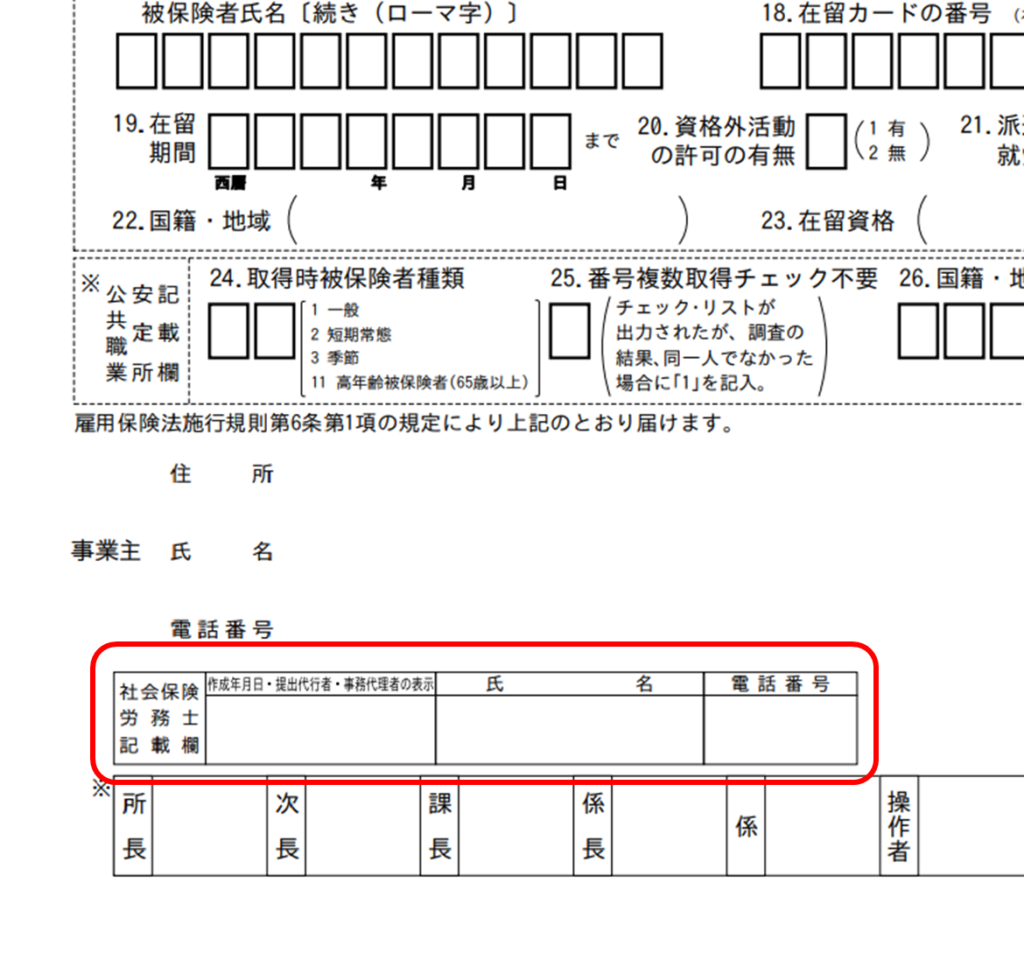

雇用保険関係だと「提出代行者・事務代理者」などと幅のある枠名なんですが。

社会保険関係はどうしても事務代理はさせたくないのか・・・・と考えるのはうがちすぎでしょうか。

それとも単に、社会保険関係への社労士会からのアプローチが足りていないだけなのか・・・?

こういうのは、どこに要望を出したら直してもらえるものなんでしょうね・・・連合会?年金事務所?それとも厚生労働省??

毎年日本年金機構への要望を集約して提出する企画が本県会にはあるのですが、そのときにでも提出してみましょうか・・・。

でも、そもそも事務代理自体が件数も少なく知名度も低いのですよね。欄の名称を変えたところで、費用対効果は低そうですね。

-

前の記事

群馬県民の日 2022.10.28

-

次の記事

荒木尚志「労働時間の法的構造」 2022.10.30