化学物質のリスクアセスメントについて【安衛法57条の3第1項】 – 義務 – 【指針】- 努力義務

- [記事公開]2022.05.31[最終更新]2022.11.25

- 労働安全衛生法

化学物質のリスクアセスメントとは、事業者が行うべき調査のことです。危険な化学物質を製造する場合や提供する場合に実施します。労働安全衛生法57条の3第1項で定めています。

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

労働安全衛生法57条の3第1項

平成28年から義務付けられました。その際、リスクアセスメントの指針も出されました。

基発 0918 第3号平成27年9月18日厚生労働省労働基準局長「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」公示

よくある勘違い「製品工場とか、特殊な事業場だけの話でしょ?」

いえいえ、とんでもない!義務となっている対象物は674件(2022年3月現在)にも上ります。それらを作るだけでなく、取り扱う場合にもリスクアセスメントを実施しないといけません。

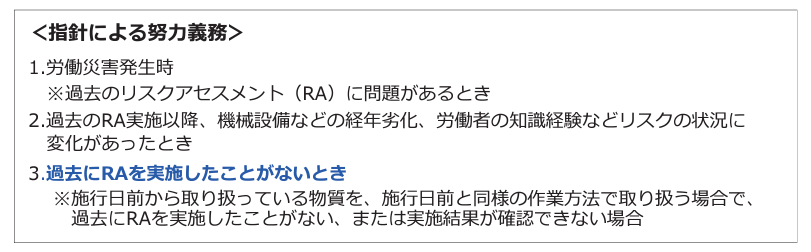

また、指針では努力義務として

- 労働災害発生時

- 過去のリスクアセスメント実施以降、機械設備などの経年劣化、労働者の知識経験などリスクの状況に変化があったとき

- 過去にリスクアセスメントを実施したことがないとき

以上3つの場合でもリスクアセスメントを実施するよう指導しています。太字は筆者です。

こういったリーフレットも出ています。

「でもやっぱり関係ないんじゃない?うちには危険な物質はないよ?」と言うならば

実際に物質一覧を見ていただくのがよいと思うので、リンクを貼っておきます。

この一覧を見て気になるのが、

この灯油とか、

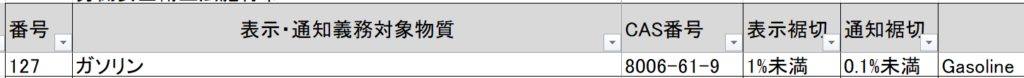

ガソリンとか、

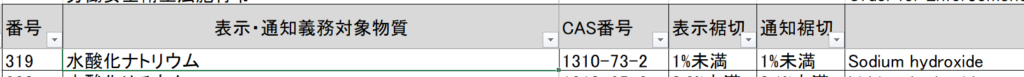

水酸化ナトリウムです。水酸化ナトリウムはキッチンの漂白剤で使うブリーチに入ってますね。

ガソリンはガソリンスタンで直接車に給油している分には問題ないようですが、もし容器等に入れて保管していることがあれば一度リスクアセスメントを実施した方がよいと思いますし、灯油は普通に冬場灯油缶に入れて保管していることがありますので、やはりリスクアセスメントを実施した方がよいと思います。お掃除で漂白剤を使うことがあるのであれば、それもやはり一度リスクアセスメントを実施しておいた方がよいと思うのです。

これ以外にも、使っている物質があるかもしれません。ご確認を。

義務と努力義務の違い

法に定めのある義務は、もし義務を果たさなければ法の定めにより罰則などのペナルティがあります。一方努力義務は、法に定めがある訳ではなく、あくまで行政側がこうした方がよいよというガイドラインですので、努力義務を果たさなくてもペナルティはないです(しかし、行政指導の対象には当然なりますよ!なんてったって行政の出した指針に従って行政は指導しますから!)。

そもそもこの法改正が行われたきっかけと言うのが、印刷事業場において洗浄作業等に従事する労働者が集団で胆管がんを発症したからでした(労働調査会「改訂5版労働安全衛生法の詳細」令和2年5月25日改訂5版発行681ページ)。

平成25年3月14日報道発表資料「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告書及び今後の対応について

この胆管がんは労災が認められましたが、一番良いのはこんな病気を発症しないことです。本来働くだけのはずの事業場で、人生をめちゃくちゃにするような病気を発症するなんて、あってはならないことです。

また、物質一覧にない物質であっても労災は起きています。

上図は職場における化学物質管理に関するリスクコミュニケーションという意見交換会で配布された資料の一部です。次亜塩素酸ソーダ水と言うのは、キッチンで使う漂白剤のことです。

漂白剤の成分とカビとが化学反応を起こし、熱傷となったもようです。

こういったことは、この労災が特別だったからでしょうか?いいえ、どんな職場であっても普通に起こりうることだと思います。

まずは自主点検票から

リスクアセスメントのやり方については、厚生労働省職場のあんぜんサイトが力になります。

その前に化学物資のSDS活用&リスクアセスメント自主点検票を使って、自分の事業場で何が足りていないか確認するとよいでしょう。自主点検票は次のPDFの一番最後のページにあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001030368.pdf

↑20221125リンクエラーとなっていたので、↓こちらを参照してください

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001303227.pdf

専門的で分からないことがあれば、相談窓口の利用してみてはいかがでしょうか。2022年3月まで、委託を受けた民間企業が窓口となって対応しているようです。メールでのお問い合わせもできます。

どうか、快適な職場LIFEを!

-

前の記事

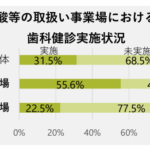

歯科特殊健診について【2022年10月から報告が50人未満でも義務化】 2022.05.30

-

次の記事

雇用保険料が控除されていなかった話。 2022.06.01