休日とは

昨日振替休日と代休の違いを説明していて、そもそも休日とは何なのかを話していなかったなと思いました。

休日とは

休日とは、労働義務のない日のことを言います。

使用者は労働者に1週間に1日または4週間に4日の休日を与えなければいけません(労働基準法第35条)。

休日は一暦日でなければなりません(昭和23.4.5基発535号)。

(問)休日とは単に連続24時間の休業であるか、或いは暦日を指し午前零時から午後12時までの休業と解すべきか。

(答)見解後段の通り。

昭和23.4.5基発535号

所定休日と法定休日

労働基準法で最低限これだけは与えなさいと決めているのが法定休日です。

1週間1日または4週間に4日与える必要があります。

これとは別に与える休日は、所定休日扱いとなります。

所定休日というのは、就業規則や労働契約で定めた休日であって、法律で定めたものではありません。

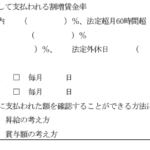

したがって、単に「休日労働」と言った場合、はたしてそれが法定休日の労働なのか所定労働の休日なのかによって、割増賃金の率が違ってくる点に注意です。

また、36協定で定める休日労働の上限は、あくまで法定休日労働のことです。

事例で見る休日

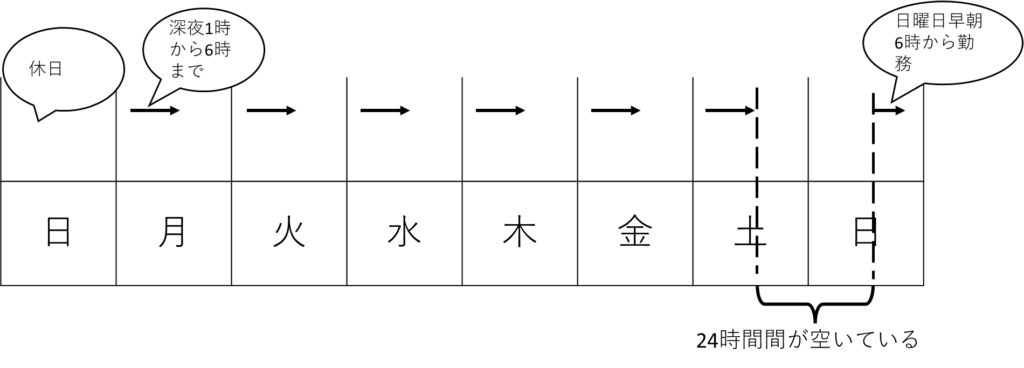

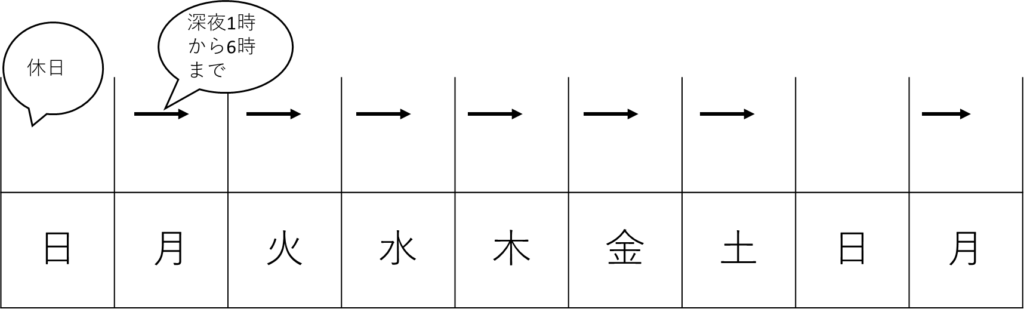

1日5時間、深夜1時から朝6時まで働いている方のシフトが、ある週こうなっていました。

この場合、月曜日から日曜日までの7日間で、週法定労働時間40時間は超えていませんが、日曜日は法定休日労働させたとみなして、1.35倍で計算するのが無難です。

土曜日の退勤から日曜日の出勤まで、24時間間が空いているから休日は確保した!と主張してもダメです。休日は暦日である必要があるからです。

番方編成による交代制の場合は暦日休日の原則が適用外となる(昭63.3.14基発150)ことがあるのですが、コンビニなどの夜勤専従者のような場合は番方編成による交代制とは違いますから、やはり暦日休日の確保が必要となります。

-

前の記事

振替休日と代休の違い 2022.07.09

-

次の記事

所定休日25%の悪夢 2022.07.11