締日をまたぐ週の法定時間外労働の計算

締め日をまたぐ週の法定労働時間をどうやって計算するかについて、私の考えを紹介します。

特に言及がない限り、以下の事例では日曜日から土曜日までを1週として考えます。

通常の労働時間制の場合

通常の労働時間制というのは、変形労働時間制を採用していない、週40時間、1日8時間を法定労働時間とする(労働基準法32条)労働時間制のつもりで私は使っています。

この場合、最後の週の法定労働時間40時間を超えたかどうかは、翌月第1週が終わらないと確定しません。

したがって、翌月確定してから支払えばよいと考えます。

例

例の説明

31日の時点ではこの週はまだ完結していません。

したがって、31日締めの賃金支払期日ではこの週の法定労働時間を超えたかどうかは判断しません(判断できません))。

翌月4日になって土曜日に出勤し、この時点で週法定労働時間40時間を4時間超えたことが確定します。

この分の支払いは、この月の末締めの賃金支払期日において支払う必要があります。

1か月変形の場合

1か月単位の変形労働時間制の場合は、給与の締め日をまたぐ半端な週が月初と月末に2回発生しえます。

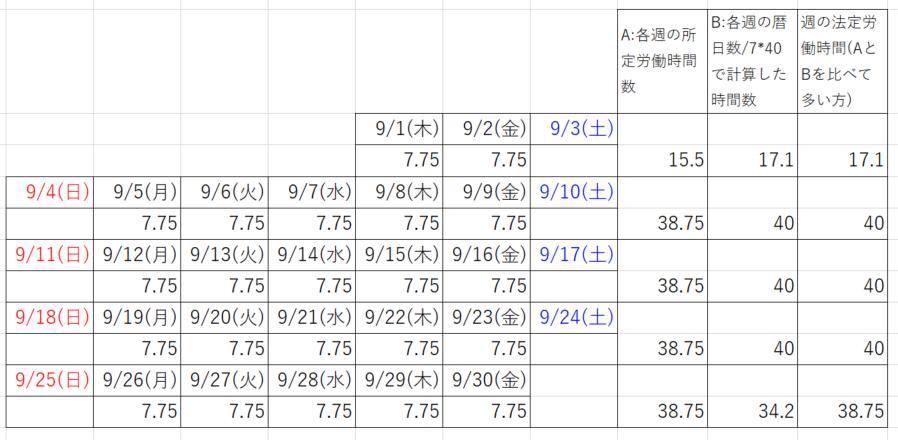

この事例では第1週は3日間しかありません。この週は3÷7×40=17.1時間が、週の合計所定労働時間数7.75×2=15.5時間より多いので、この週の法定労働時間は17.1時間となります(労働基準法32条の2、昭63年1月1日基発1号、平6年3月31日基発181号)。

第5週は6日間しかありません。この週は6÷7×40=34.2時間は、週の合計所定労働時間数38.75時間より少ないので、この週の法定労働時間数は38.75時間となります。

通常の労働時間制のように、翌月の第1週が終わるまで保留なんてことはしません。これは、なぜかというと、変形期間だからだと私は思います。変形労働時間制というものは、労働者に通常より負担を強いるがゆえに、期間限定の制度となっています。例えば1か月単位の変形労働時間制の月が終わって、翌月は通常の労働時間制を実施するなんてことも極端な話、可能なのです。このようなケースの月末月初が週をまたぐ場合は、二つの労働時間制が混在してしまいますから、変形期間についてはその期間内で完結するようにしている・・・と私は考えています。

この計算方法ですと2回も半端な週があって複雑です。そこで、次のようなやり方も認められています(令和3年版労働基準法上巻、労働法コンメンタール431p)。

この例では、半端な週は最終週しかありません。

どちらを採用するかは任意ですが、必ず就業規則等に定めが必要ですし、さらに大事なことは、いったん定めたら周知が必要である点です。

“半端な週でも週法定労働時間は40時間”について

半端な週であってもその週の法定労働時間は40時間であるとの労働基準監督署の見解が確認されています(ツイッターにて。@srsatoshi0852 午後9:19 · 2022年5月14日)。

“前月第5週と当月第1週の週法定労働時間はそれぞれ40時間で見る事が原則であり、例外的に端日数にて計算して週法定労働時間を計算する事もできます。”というものです。

これは、コンメンタールの該当部分が「・・・でみることも差し支えない」という表現で終わっていることから出てきた解釈だと思います。・・・でみること「も」差し支えないのであれば、本来筋のやり方「も」あるということであり、その本来のやり方とは、週法定労働時間が40時間であるという見方です。

しかし実務においてこれに従って、半端な週であっても週法定労働時間40時間とすることに私は警戒心をもっています。

例えば反論として、上図の”1か月変形で給与の締め日を月末と月初の計2回またぐ事例”において、最終の26日と27日と28日が8時間労働だった場合を考えます。

この週の合計労働時間数は8+8+8+7.75+7.75=39.5時間となり、労基署の言う”法定40時間”は超えません。よって、週の法定労働時間を超えた割増は、支払われなくても問題ないことになります。

では1か月という変形期間の総枠ではどうかというと、この月の総実労働時間は171.25時間となり、この月の法定総枠である30日÷7日×40時間=171.1時間と比較して、0.15時間だけ多いことになり、わずか9分間だけが総枠での割増賃金対象となります。

半端な週の週法定労働時間を、労基署の言う40時間ではなく、労働法コンメンタールが言う38.75時間とした場合は、0.75時間(45分間)が割増賃金対象となります。

ということは、労基署の見解通りに計算した場合の方が低い賃金となります。

法廷闘争の場に持ち込まれた場合、はたしてこれで(企業側が)勝てるのかどうか考えた場合、私は安全のために(企業に未払い賃金を発生させないために、逆に言うと、労働者が有利な労働条件となるように)、労働法コンメンタールの「・・・とみても差し支えない」というやり方を採用するよう、企業に助言しようと思っています。

以上は、あくまで私の個人的見解です。

1年変形の場合

1年単位の変形労働時間制の場合、上記の通常の労働時間制の場合と、1か月単位の変形労働時間制の場合とをミックスしたような考え方をします。

どういうことかというと、変形期間の初日の存在する週と、終了日が存在する週が半端な週となります(期間を区切る場合を除く)。それ以外の、給与の締め日をまたぐ週は、通常の労働時間制と同じ考え方となります。

1年変形の場合はかなり複雑であり長くなりそうなので、別の日に記事にしました。

-

前の記事

群馬県社会保険労務士会HPに掲載されました 2022.09.10

-

次の記事

1年単位の変形労働時間制における「週」とは 2022.09.12