二暦日にまたがる労働の通達

二暦日にまたがる労働についての通達をいくつか紹介します。

基本の通達

一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。

昭和63年1月1日基発1号

これが一番の基本となる通達だと思います。

1日とは暦日(午前0時から午後12時まで)を言いますが、例外的に継続勤務が二暦日にわたる場合には、一勤務として取扱います。

ところが、休日(法定休日)がからむとこれが途端に複雑になります。

休日については以前記事にしましたので省略したいところですが、一応さらっと説明すると、休日も暦日である必要があります。

(問)休日とは単に連続24時間の休業であるか、或いは暦日を指し午前零時から午後12時までの休業と解すべきか。

(答)見解後段の通り。

昭和23.4.5基発535号

1日8時間の1日も暦日が原則、休日も暦日が原則ですが、2暦日にまたがる労働の場合は始業時刻の属する日の労働として1勤務として取扱うことになっているとのこと。では、この1日目が休日だったら?その場合でも1勤務として扱うのでしょうか?

この疑問に答えるのが、次の通達です。

休日を含む二暦日にまたがる労働の場合

問 休日の起算は原則として暦日によるものとなっているが、労働時間についても起算を暦日によって計算してもよいか。

例えば、休日の午後10時より翌日午前9時まで労働し(午前2時より休憩1時間)以後休務した場合の割増賃金は

午後10時よりの2時間は60%(休日・深夜)、午前0時より5時迄の4時間は25%(深夜)午前5時よりの4時間は0%として計算するべきか、

又は労働時間の一貫性を考慮して

午後10時より午前5時までの7時間は60%(休日・深夜)午前5時よりの1時間は35%(休日)午前6時よりの1時間は25%(時間外)として計算すべきか。

答 設問の事例は明確ではないが、次によって取扱われたい。

(1) 休日の午後10時より2時間は深夜の休日労働であるから6割の割増賃金を支給しなければならない。

(2) 翌日の午前0時より午前9時迄の労働が時間外労働の協定又は第33条によって行われた場合は、午前5時までは5割、午前5時から午前9時までは2割5分の割増賃金を支払わなければならない。

(3) 午前0時より午前9時までが労働日の所定労働時間又はその変更したものであるならば午前0時より午前5時までは2割5分の割増賃金の支給を要し、以後は、通常の賃金を支払えば足りる。

(4) 以上は一般の場合の取扱であるが、三勤交替制等の場合は昭和63年3月14日基発第150号によって特例を認めているから念のため。

(昭23・11・9 基収2968号、平6・3・31基発181号)

労働基準法解釈総覧【改訂16版】厚生労働省労働基準局編 425頁(太字とハイライトは筆者。また読みやすいように適宜改行をした)

この通達では、まず(1)で休日労働分の取扱いについて述べています。

次に、(2)と(3)で、休日労働とはならない、2日目の労働分の取扱いについて述べています。

なお、2暦日にまたがる労働の、1日目が法定休日だった場合の2日目の労働については、基本の通達にあったように、1勤務として取扱うかどうかははっきりしません。

はっきりしているのは、2日目の労働については、(2)と(3)の2つの場合に分けて考える必要があるということです。

(2)は、時間外労働の協定又は第33条によって行われた場合です。深夜0時から午前9時までの労働が何を根拠に労働したものかで一つの場合としているのです。具体的には、36協定による法定超労働又は災害などの緊急時による時間外労働である場合です。

(3)は、労働日の所定労働時間又はその変更したものである場合です。

前日の法定休日はもともと労働義務がない日ですから、所定労働時間はありえませんよね。では、いつの分を言っているのかというと、もちろん2日目の所定労働日の労働時間のことです。

例えば、この日の所定労働時間の開始時刻が9時となっているところ、この日は特別に変更して0時始まりにするというように取り扱ってもいいよというのが(3)です。

そして(3)の中で「以後は、通常の賃金を支払えば足りる」としてあるのは、この通達の質問において、休日を含む二暦日にまたがる労働の後、休務となっているからです。

休務でなく、さらに働かせたとしたら、当然割増賃金が必要となります。

岩崎仁弥・森紀男「6訂版労働時間管理完全実務ハンドブック」455~456頁でも、同様の見解が載っています。

ところで、(3)の場合より(2)の場合の方が当然割増賃金は高くなります。したがって、(2)でなく所定労働時間の開始時刻を変更するやり方の(3)を採用する企業さんの方が多いのかな?と個人的には思っています。

ここでさらに疑問が湧いてきます。

(2)の場合、2日目の労働がもし長引いて、所定の労働時間の開始時刻になっても終わらなかったら・・・です。

これに答えるのが次の通達です。

時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合

昭和26年2月26日基収3406号、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号です。

問 法第36条第1項による時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合の翌日の所定労働時間における勤務については継続した労働はたとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱うべき昭和23年7月5日附基発第968号通牒によれば前日の労働の延長と見て協定して割増賃金を支払わねばならないとも解され、又昭和23年11月9日附基発第2968号通牒答(3)によれば継続した労働であっても所定労働時間の労働については通常の賃金を支払えば足りるとあって取扱上いささか疑義があるので何分の御回示願いたい。

答 設問の場合は、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条の割増賃金を支払えば法第37条の違反にはならない。

(昭26・2・26 基収3406号、昭63・3・14 基発150号、平11・3・31 基発168号)

労働基準法解釈総覧【改訂16版】厚生労働省労働基準局編 422頁(太字とハイライトは筆者)

この通達の冒頭に法36条1項とありますので、36協定に基づく時間外労働のことを前提に質問していることをまず強調しておきます。通常の所定労働時間のことではないです。36協定に基づく労働のことなんです。

「たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱うべき昭和23年7月5日附基発第968号」は下記のとおりです。

問 第一日日勤八時間、第二日夜勤、第三日勤務明非番の際の第二日第三日の継続十六時間の勤務は暦日計算によれば各日共八時間労働となり違法ではないと考えられるが深夜を含む長時間労働は労働者保護上好ましくないのでこれに対する見解を伺いたい。

答 質問の趣旨不明であるが、継続勤務はたとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱うべきものである。

(昭23.7.5基発968号)

労働省労働基準局監修「労働基準法解釈総覧」昭和35年1月20日発行247頁

上記通達は、現在の昭和63年1月1日基発1号に受け継がれているものと思います。

昭和63年1月1日基発1号とは、本日の記事の冒頭に挙げた「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」という通達のことです。

それから、「昭和23年11月9日附基発第2968号通牒答(3)」というのは、先に挙げた通達「昭23・11・9 基収2968号、平6・3・31基発181号」の(3)のことです。

質問文にすでに矛盾が含まれているように思います。

「昭23・11・9 基収2968号、平6・3・31基発181号」の通達では、法定休日を含む暦日労働が二日にまたがる場合、2日目の労働の根拠が、(2)で36協定の時間外労働を根拠にする場合、(3)では所定労働時間を変更する場合の2つの場合分けが載っていました。

今回の質問では(2)の場合を前提に質問していながら、(3)の取扱を引用しています。ここに、私は矛盾を感じます。

それで結局この通達の回答で言いたいのは、37条の割増賃金を始業時刻以後の時間に対しては支払わなくてよいというだけのことだと思います。質問文にも「翌日の所定労働時間における勤務については」と質問している点に注目してください。

質問の事例が継続した場合である点にも注意を払うべきでしょう。断続ではないんです。

先の通達(2)36協定に基づいて労働させた場合は、翌日の所定労働時間の開始時刻でリセットされるんだということを言っています。これは、割増が過重とならないようにという配慮だと思います。

先の通達(3)所定労働時間の開始時刻を変更した場合については、この通達では何も言及がありません。

なのに、(3)の場合でも所定労働時間の開始時刻になったらリセットされるんだという解釈は、少し・・・いや、かなり強引だと思います。

(3)ではその日の所定労働時刻の開始時刻を変更して0時にしたはずなのに、もともとの開始時刻9時になったので、またさらにカウントリセットするのでは、事業主に都合が良すぎて労働基準法の趣旨に反しますね。

これは私の仮説なんですが、結局この通達と先の通達二つの考え方は、昭和63年1月1日基発1号の「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいう」というところに返っていっているだけではないかと思います。1日は暦日とする、でも2暦日にわたる勤務のときは1勤務とみなすというやつに、さらにただし書きがついて、でも2暦日に休日が含まれるときはやっぱり1日は暦日とするっていうのがつくのではないか・・・・というのが私の仮説です。まだ仮説なので、反論があるかもしれないので、あまり公にはしていませんが。

では、ここでさらに疑問が出てきます。

この通達では継続した場合でした。しかし、断続した場合だったらどうなるのでしょう?

例えば、36協定に基づかず、(3)のやり方で法定休日労働から二暦日をまたいで労働させた労働者をいったん帰宅させたのち、所定労働時間の開始時刻に出社させて1日労働させた場合、労働時間の取扱いはどうなるのでしょうか?

この疑問に答えるのが次の通達です。

いったん帰宅させた後に出社

昭和28年3月20日基発136号です。

問

就業規則で労働時間を午前8時より午後5時まで(内休憩1時間)即ち拘束9時間実動8時間と規定し、かつ業務の都合で特別勤務させることがある旨規定しているが、午前8時から午後5時までの勤務を終了し帰宅している労働者を業務上の不測の事態が発生したため午後9時より午前1時まで勤務させた場合法32条の1日について8時間とは、暦日に拘束されず、継続8時間の意に解して、その4時間に対しては、普通賃金と午後10時より午前1時までの3時間に対する深夜割増賃金を併せて支給すればよいか。

答

午前8時から午後5時迄を所定労働時間としている場合の法第37条の時間外の労働時間計算に当たつては1日の労働時間を通算し8時間を超えた分の時間による。但し、この場合その労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻迄の分は前日の超過勤務時間として取扱われるから設問の場合は、午後9時から午前1時迄の労動については時間外割増賃金を、又午後10時より午前1時迄の労働については深夜割増賃金を支払われねばならない。

労働基準法解釈総覧【改訂16版】厚生労働省労働基準局編 422頁

この通達は通常の労働日についてであって、法定休日労働が直接からむ場合ではありません。

しかし、いったん帰宅したとしても断続した労働が通算される、その結果法定8時間を超えた場合は割増となるということはご理解いただけると思います。

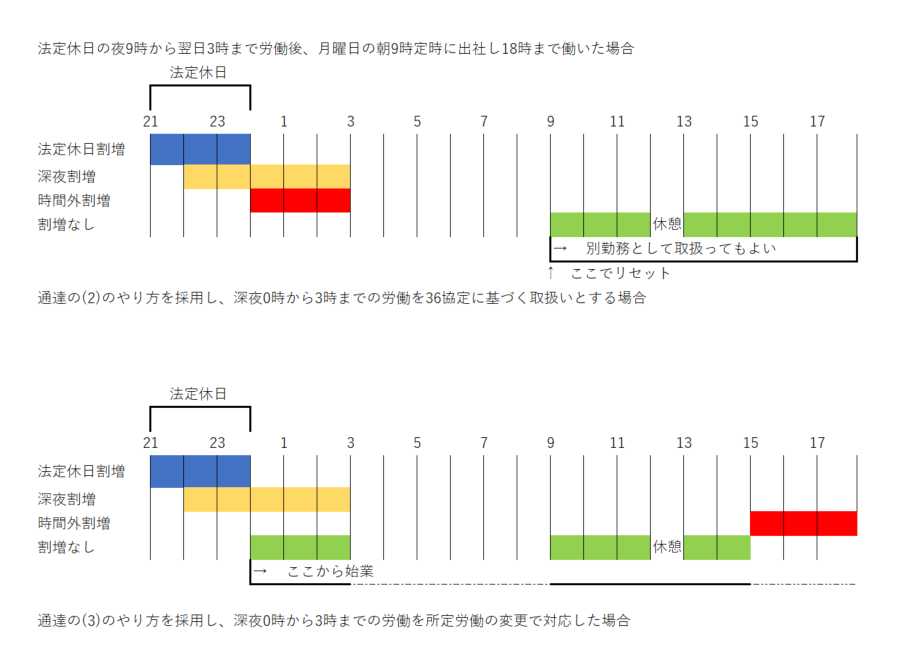

したがって、次のような事例の労働時間の取扱いは、下記のとおりとなります。

法定休日の午後9時に出社し、翌日平日の午前3時にいったん終了し帰宅

その後、定時(朝9時)に出社し、定時(18時)に退社、1日の所定労働時間8時間を通常通り働いて帰った場合

- 夜9時から10時まで→35%(休日)

- 夜10時から0時まで→60%(休日+深夜)

- 0時から3時まで→25%(深夜)

- 朝9時から15時まで→割増なし(通常の賃金)

- 15時から18時まで→25%(法定超)

となります。

もし0時から3時までを36協定に基づく労働とする場合(先の通達の(2)の取扱いとする場合)は

- 0時から3時まで→50%(深夜+法定超)

- 朝9時から18時まで→割増なし(通常の賃金)

となります。

これは、どちらでもいいです。

まとめ

以上、法定休日を含む二暦日にまたがる労働について、いくつかの通達を紹介しました。

二暦日にまたがる労働の場合は複雑になって奥が深いですね。これにさらに休日労働がからむと本当に混乱します。

なにかのお役に立てば幸いです。

ここまでお読みくださりありがとうございました。

-

前の記事

e-Govはいつから始まったか? 2022.10.26

-

次の記事

群馬県民の日 2022.10.28